Windowsファイルサーバーの最適な運用ルールとフォルダ構成

Windowsファイルサーバーのフォルダ構成とアクセス権の運用方法についてご紹介します。

実際に現役社内SEがユーザー満足度を高めつつ管理工数を最小限に抑えるためにやっているファイルサーバーの運用方法とは?

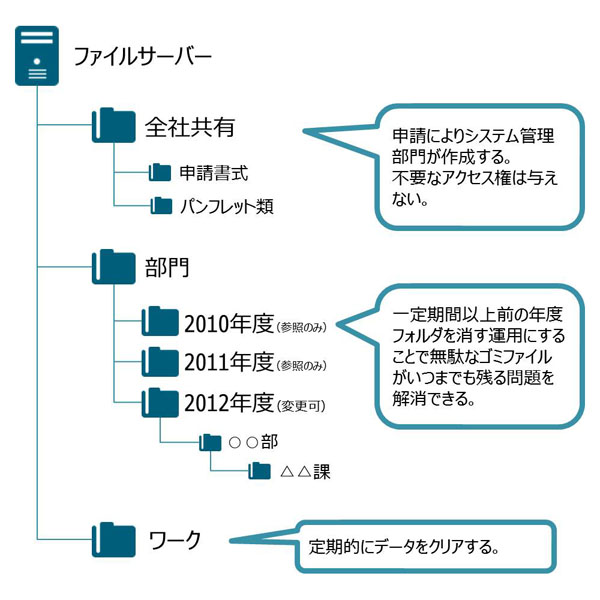

フォルダ構成図とそれぞれのフォルダ運用方法について

まずはサンプルのフォルダ構成図を見てみましょう。

企業内ファイルサーバーのフォルダ構成例

企業内ファイルサーバーのフォルダ構成例それぞれの詳しい解説は下記をご覧ください。

| フォルダー名 | 役割 | 例 | アクセス権 | 運用方法 |

|---|---|---|---|---|

| 全社共有 | 会社全体で使用するデータを格納 | 各種申請書フォーマット 営業用パンフレット類/規定文書/マニュアル類など | フォルダ作成申請書に準じて設定 | 必要に応じて各部門からシステム部門に申請し、申請内容に沿ってシステム部門がフォルダの作成とアクセス権の設定を行う。データをメンテナンスする担当部門のみに変更権限を持たせ、ユーザーのミス操作によるファイルの破損や消失を防ぐ。 |

| 部門 | 各部門内の業務に関するデータや所属課員の個人データを格納 | プレゼン資料/見積書/その他業務ファイル全般 | 所属部署以外は参照権限。個人情報を含む管理・人事部門のデータは他部署からの閲覧不可 | 年度ごとに新しい部門構成のフォルダを作成し、人員配置に沿ったアクセス権の設定を行う。(これを標準アクセス権とする) 他部署のフォルダにも変更権限が必要な場合は例外設定として申請書を提出してもらう。 |

| ワーク | 上記の運用ではカバーできない共有形態が必要な場合に使用する | 一時的なプロジェクトファイル/ローカルでは抱えきれない大容量ファイル/みんなに見せたいイベントの写真など | 全社員変更可能 | 定期的に全てのデータを消去する。バックアップは取らずデータの管理はユーザーの責任とする。 |

一石二鳥の部門フォルダー運用

この部門フォルダーの運用について年度ごとに新規作成しているところがポイントです。そのメリットは大きく分けて二つ

組織構成の変更に楽に対応できる

年度ごとに組織が大きく変わる会社の場合、過去の部門のデータを新しい組織のどこにおけばいいのかを判断しなければいけませんが、社内SEでは判断がつきません。

かと言ってユーザー任せにしていたら、いつまでたってもデータの整理は終わりません。

毎年組織が変わるごとに新たに部門フォルダを作成していくことで、複雑な統廃合があっても何も気にすることなく組織図通りに空っぽのフォルダを作成すればいいだけです。

過去の年度フォルダは3~5年分程度残し、年度の切り替わりの段階で古い年度のフォルダは参照のみのアクセス権に設定します。過去の年度フォルダにあるデータに対して変更が必要な場合は、新しい年度フォルダにコピーすれば変更ができるようになります。

※この運用をすることで、かなりの数の重複ファイルが生成されますが、「重複排除機能を持つファイルサーバー用ストレージ」を採用することで完璧な対策を行うことができます。

無限に続く容量の肥大化を防止できる

ファイルサーバー運用で社内SEの悩みの種が容量不足問題です。

この運用にすることで毎年1年度分のデータをファイルサーバーから削除することができるので、不要なゴミファイルが永遠に残って容量を圧迫するという事態を防ぐことができます。

アクセス権を「参照」に変更されてから数年が経過しているフォルダなので、削除してしまっても問題はありません。

※参考「ファイルサーバーの70%を占める無駄なデータを排除し超効率的に運用する方法」

アクセス権についてユーザーに説明がいらない

組織構造通りのフォルダ構成にすることで複雑なグルーピングをする必要がないので、社員自身が自分はどのフォルダにアクセス権があるのかを判断しやすくなっています。

内部統制上、アクセス権運用は重要視されます

筆者の会社でも、監査法人による監査が行われ、定期的にファイルサーバーのフォルダ構成やアクセス権設定についての資料を提出しています。

ルール通りに運用されていれば何も問題なく監査をクリアーすることができます。

内部統制対応上のコツとしては、標準のアクセス権付与ルールを明確にし、標準外の設定が必要な際には申請書の形で証跡を残すことです。

個人レベルで「お願い、とりあえずアクセスできるようにしておいて」という要望に応えていってしまうとアクセス権はすぐに管理しきれない状態となり監査法人からも厳しい指摘を受けることになるでしょう。

個人フォルダーを作ってあげてはいけない

筆者の会社でも社員分の個人フォルダーを作成してあげる運用をしたことがありますが、全て廃止にしました。

8割以上がデータのゴミ箱と化し、本人以外は必要かどうかの判断もつかないので、本人が異動や退職をしたりすると消すにも消せない状態になってしまいます。

どうしても必要であれば、年度フォルダの所属部署内に作ってもらい、年度の区切りごとに責任を持って自分で移動させるようにするべきです。

まとめ

ファイルサーバー運用の大きなテーマとなるのは不要ファイルの取り扱いです。一定期間アクセスが無いファイルを自動的に別の場所へアーカイブするシステムの導入というのも効果がありそうですが、知らないうちにファイルが無くなってしまうのは、ユーザーにとってあまりうれしいことではありません。

上記の運用では、過去の年度フォルダという形で、消えていくデータをユーザーが意識できることもメリットと考えることができます。

管理工数とユーザーメリットを同時に追求していくと、意外にもアナログな運用でカバーする方が理想に近づけることがあるものですね。

次は→ 高速コピーツール「FastCopy」はホントに早かった!

|

ファイルサーバーの70%を占める無駄なデータを排除し超効率的に運用する方法 |

|

高速コピーツール「FastCopy」はホントに早かった!ファイルサーバー移行テスト |

|

ActiveDirectoryとは|できることを噛み砕いて説明 |

|

社員に使わせるべき社内業務を効率化するフリーソフト ベスト11 |

|

ファイルサーバーの制限機能を使って無駄なデータ保存を禁止する |

|

別のプログラムがこのフォルダーまたはファイルを開いているので・・・の原因と解決方法(2015/11/24) |

|

ファイルサーバーのアクセス権を一括確認(2014/02/14) |

|

テレビ会議システムとWeb会議システムはどっちを選べばいい?(2014/02/06) |

|

Web会議システム「V-CUBE」と「Meeting Plaza」徹底比較(2014/02/06) |

|

現役社内SEが考えたWeb会議システムの選び方(2014/02/06) |

|

iPhoneからリモートデスクトップできるアプリ「LogMeIn」(2014/01/22) |

|

EMC「VNXe3100」の重複排除でファイルサーバーを超効率的に運用する(2014/01/16) |

- 1976年 東京都生まれ

- 23歳・・・サービス業の会社に勤務したが時間的自由度の低さに納得行かず転職を考える。

- 25歳・・・「新卒扱いで構いません!」と言ってIT系企業(社員30名)に転職。

Word、Excelから始め、サーバーやネットワーク機器の構築を学び、3年間SIerとしてお客様への提案やシステム構築を行う。 - 28歳・・・「3年の経験あり」ということで現在の会社(従業員数900名)に社内SEとして入社

遅れに遅れていた社内システムを低予算で更新した実績を評価された。