現役社内SEが考えたWeb会議システムの選び方

Web会議システム(テレビ会議システム)の選び方について、現役社内SEが自社導入の経験を元にまとめました。

Web会議システム選びの大前提「音声が命」

複数のWeb会議システムを見ていくと、資料共有や共有ホワイトボードなど多彩な機能に目が行ってしまいがちですが、一番大切なのは音声だということを忘れてはいけません。

とは言っても、普段私たちは携帯電話による通話を何の不自由も無く行っているため、TV会議の通話も当然同じ品質でできると思いがちです。

筆者が検証したいくつかの製品のうちほとんどは部分的に音飛びや音声遅延があったり、Web会議システム側のエコーキャンセル機能とマイクスピーカー側のエコーキャンセルの機能の相性が悪く、音声品質が大きく低下するものもありました。

設定の基本としてはエコーキャンセルつきのマイクスピーカーを使う場合は会議システム側のエコーキャンセルをOFF、エコーキャンセル機能が弱いマイクスピーカー(ノートPCに付属のものなど)を使用する場合は会議システム側のエコーキャンセルをONという運用が普通です。

音声品質については入念な検証をして下さい。としか言えませんが、製品の仕様で判断できる部分もあります。

「専用ソフト不要」を売りにするWeb会議システムにはちょっと注意

Web会議システムの中には「特別なソフトやアドオンのインストール不要」を売りにしている製品も多くあります。初期設定がいらないということは管理者にもユーザーにも嬉しいところですが、ちょっとだけ注意が必要です。

専用ソフトがいらないということは音声データや映像データをそのままの形でネットワークに流すということです。

逆に、専用ソフトウェアやWebブラウザへのアドオンのインストールが必要な製品のうちほとんどは、専用ソフト側で通信を効率化するための処理をしています。

映像や音声は通常のデータ通信と比べデータ量も多く、ネットワークへの負荷が高くなります。

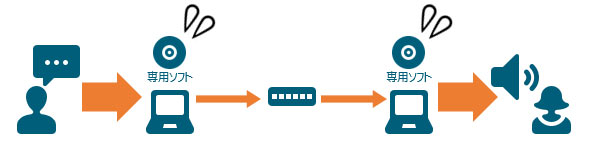

以下の図は専用ソフトをインストールした場合の通信データ量のイメージです。

専用ソフトでカプセル化や独自の圧縮処理をかけるので実際にネットワークに流れるデータ量を抑えることができます。PCには若干の負荷がかかりますが、近年のPCは処理速度がかなり上がっているので動作上大きな問題はありません。

逆に専用ソフトが無く、通信の効率化がされない場合はクライアントPCへの負荷は下がりますが、その分ネットワークの負荷は高まります。

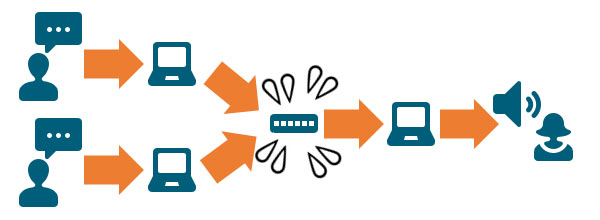

端末数が増えた場合は、ネットワークの負荷は更に大きくなります。

海外や地方拠点とのWeb会議を想定するとネットワークは常に良好な状態とは限りません。

一方、パソコンを始め、スマートフォンやタブレットの処理能力は近年非常に高くなってきているので、むしろパソコン側に処理を任せ、ネットワークへの負荷はできる限り小さくしたほうが良いのです。

専用ソフトが必用といっても、インストールに手間がかかるような製品はほとんど無く、ワンクリックで完了してしまう製品もあるので、「専用ソフト不要!」を選定の基準にしないことを強くオススメします。

複数人が会議室にいる場合の音声の処理

同じ会議室に複数人いる場合は、マイクスピーカー機器側で複数の音声処理ができるものを採用すればほとんど問題ありません。しかし、Web会議システム側の処理との相性によってはマイクスピーカーの処理をジャマする場合があるので注意が必要です。

実際に筆者がテストを行った時には、この相性が悪く喋り始めがほとんど聞こえなかったり、マイクからの距離が遠い人の声が極端に小さくなってしまうなどの現象が発生することがありました。

多くの場合は設定を調整していくことで改善しますが、あまりにも設定がシビアだと運用し始めた時にユーザーが勝手にいじって設定を変えてしまい、その後問い合わせが殺到するなど、社内SEとしては頭の痛い問題になってしまいます。

Web会議システムとそのシステム推奨の機器をセットで準備し、必ず複数人がいる会議室でのテストも行いましょう。

ハードウェアの認識の問題

「Web会議つないだけど、音が出ない、映像が出ない」

Web会議に関するユーザーからの問い合わせで最も多い内容です。

ノートパソコンにも簡易的なマイクスピーカーが内臓されており、これに外部のマイクスピーカーを接続するとマイクは2つ、更にマイク内臓のWebカメラを接続するとノートパソコンは3つのマイクデバイスを認識することになります。

Web会議システムを起動した際に、システムがどのマイクを認識するかによって音質は大きく変わりますが、スキルの無いユーザーにはどのマイクを認識してるかなんてさっぱり分からないことでしょう。

この辺り、一度設定すればその後もずっと同じデバイスを認識し続けるシステムを選定しておかないと運用を開始してからのサポートが大変なことになります。

インターネットのスピードと音声通話品質は結びつかない

Web会議システムを導入する際には当然、安定したインターネット回線が必用になります。

「安定して90M以上のスピードが出てるからWeb会議も大丈夫」

と考えてしまうのは危険です。

日本国内のネットワーク事情はスマホの3G回線でも映像の通信ができるレベルなので、国内の大手プロバイダーが提供するネットワークはほとんど問題無いレベルと言っていいでしょう。

しかし、それはLANの外の話。企業によってはLAN内に古いネットワーク機器やファイアーウォールがあり、音声プロトコルの通信の足手まといになることもあるので注意が必要です。

実際に筆者がテストした時も一部のWeb会議システムが使用するメディア用プロトコルがファイヤーウォールの厳しいチェックに合い、Web会議システム上でも頻繁に音飛びが発生する状況になりました。

この時はファイアーウォールの設定を変更することで改善したのですが、それでも音声の遅延が激しく、更に詳しく調査したところ旧式のスイッチがボトルネックになっていたことが分かりました。

インターネットの速度は安定して100M近く出ていたので、通常のデータ通信に比べ音声通信の方がネットワーク機器のリソースを大きく消費するということなのでしょう。

全てを満たす最高のWeb会議システムはどの製品?

このページにある内容を総合的に判断し、筆者の会社で選定候補に挙がったのはNTTの音声処理技術を詰め込んだ「Meeting Plaza」とWeb会議システム国内シェアNo1の「V-CUBE」でした。

次では両製品の徹底比較を行います。

次は→ Web会議システム「V-CUBE」と「Meeting Plaza」徹底比較

|

別のプログラムがこのフォルダーまたはファイルを開いているので・・・の原因と解決方法(2015/11/24) |

|

ファイルサーバーのアクセス権を一括確認(2014/02/14) |

|

テレビ会議システムとWeb会議システムはどっちを選べばいい?(2014/02/06) |

|

Web会議システム「V-CUBE」と「Meeting Plaza」徹底比較(2014/02/06) |

|

現役社内SEが考えたWeb会議システムの選び方(2014/02/06) |

|

iPhoneからリモートデスクトップできるアプリ「LogMeIn」(2014/01/22) |

|

EMC「VNXe3100」の重複排除でファイルサーバーを超効率的に運用する(2014/01/16) |

- 1976年 東京都生まれ

- 23歳・・・サービス業の会社に勤務したが時間的自由度の低さに納得行かず転職を考える。

- 25歳・・・「新卒扱いで構いません!」と言ってIT系企業(社員30名)に転職。

Word、Excelから始め、サーバーやネットワーク機器の構築を学び、3年間SIerとしてお客様への提案やシステム構築を行う。 - 28歳・・・「3年の経験あり」ということで現在の会社(従業員数900名)に社内SEとして入社

遅れに遅れていた社内システムを低予算で更新した実績を評価された。